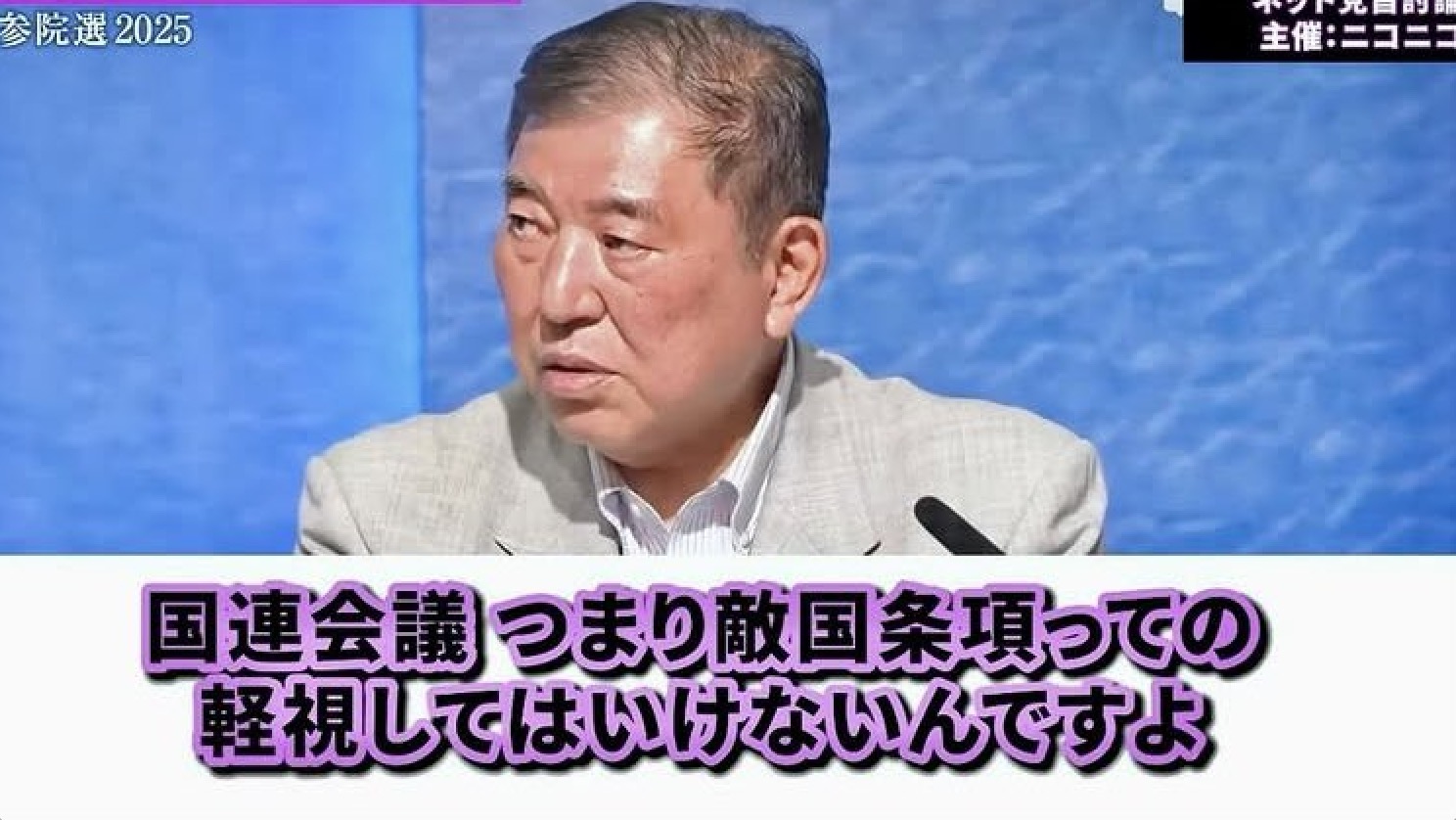

【コメント】石破茂と山本太郎は国連憲章の旧敵国条項を理解している数少ない政治家

【おすすめ】この記事と合わせて読んでNewsSharingしよう

【X投稿】この記事のXポストから、いいね、リポスト、引用、コメントしよう

山本太郎、石破茂「敵国条項は死文化も削除もされてない。全員認識した上で国防を語るべき」Grok「1995年、国連は決議50/52で、敵国条項は陳腐化したと明確に述べ、改正手続きを開始したが完了していない。現在、困難な改正要件により休眠状態の曖昧な状況下にある」https://t.co/p2emyTX47m…

— NewsSharing (@newssharing1) November 12, 2025

【ソース】山本太郎&石破茂「敵国条項は死文化も削除もされてない。全員認識した上で国防を語るべき」Grok「1995年、国連総会は決議50/52で、敵国条項は陳腐化したと明確に述べ、改正手続きを開始したが完了はしていない。2025年現在、困難な改正要件により憲章に残っているが、休眠状態という曖昧な状況にある」

日本の「旧敵国条項」を理解する「旧敵国条項」(きゅうてきこくじょうこう)とは、第二次世界大戦で敗戦した日本、ドイツ、イタリアを含む枢軸国による将来の侵略の可能性に対する保障措置として設計された、国連憲章の特定の条項(主に第53条と第107条)を指します。これらの条項は、戦争末期の1945年に憲章が起草された際に制定され、これらの国々の報復主義に対する連合国の懸念を反映しています。主要条項第53条(第8章:地域的取決め):この条項は、地域機関または取決め(例えば、NATOのような同盟国)が、安全保障理事会の事前承認なしに「旧敵国」に対して強制措置を講じることを認めており、特に「侵略政策の再開」を阻止することを目的としています。「敵国」とは、第二次世界大戦中に憲章署名国の敵国であった国と定義されています。その意図は、日本またはドイツが積極的に再軍備を行った場合、太平洋またはヨーロッパにおいて迅速な集団安全保障措置を講じることを可能にすることでした。

第107条(第16章:暫定的安全保障取極):これは、第二次世界大戦の「結果として」旧敵国に対して、安全保障理事会の承認なしに行動することを認めるものであり、実質的に連合国の執行を憲章の武力行使の一般的禁止(第2条(4))から免除するものです。

これらの条項は、日本とドイツが非武装化され、国連に加盟し(日本は1956年に加盟)、1951年のサンフランシスコ平和条約などの平和条約を通じて国際秩序に再統合された1945年以降、正式に発動されることはありませんでした。「死文化」したのでしょうか?はい、この条項は死文化したと広くみなされています。つまり、法律上は存在するものの、状況の変化により実質的な効力と執行力を失った条項です。歴史的、法的、外交的発展によって裏付けられた理由は次のとおりです。平和と統合による陳腐化:日本は1951年に48の連合国と平和条約(サンフランシスコ平和条約)を締結し、正式に敵対行為を終結させました。また、主要なかつての敵国、すなわち韓国(1965年日韓基本関係条約)、中国(1972年日中共同声明、1978年日中平和友好条約)などとの関係を正常化しました。これらの条約と日本の国連加盟により、これらの条項は適用されなくなりました。

第53条と第107条に基づく執行措置はこれまで講じられていません。法学者や国連機関は、第二次世界大戦から80年以上が経過した現代地政学において、これらの条項は「時代錯誤」かつ「無関係」であると述べています。

国連による陳腐化の承認:1995年、国連総会は決議50/52を採択し、敵国条項は「陳腐化した」と明確に述べ、憲章第108条に基づく改正手続きを開始した(完了はしていない)。これは、日本とドイツの提唱に応えたものである。

2025年現在、これらの条項は、困難な改正要件(常任理事国5カ国を含む国連加盟国の3分の2の批准)により憲章に残っている。しかし、これらの条項が使われていないこと、そして1995年の決議は、これらの条項が休眠状態にあることを裏付けている。国連の実践レパートリー文書(2025年まで更新)には、これらの条項の発動は記載されておらず、憲章が普遍的な平等に向けて進化していることを強調している。

日本の提唱と外交的地位:日本は、これらの条項を国連憲章の主権平等原則(第2条1項)に反する恥ずべき遺物と見なし、繰り返し削除を強く求めてきた。1990年から1991年にかけて、日本は米国に対し、これらの条項の削除をより広範な国連改革(安全保障理事会の拡大など)と結び付けて支持するよう働きかけた。国連総会および安全保障理事会における2023~2025年の日本の声明に見られるように、努力は継続しており、岸田文雄首相と石破茂首相は、改革協議が続く中で憲章の原則へのコミットメントを再確認した。

しかしながら、北方領土問題が未解決であるため日露平和条約が締結されていないため、日露関係には技術的には二国間関係の有効性が残っている。しかしながら、これによってこれらの条項が世界的に復活するわけではない。ロシアはこれらの条項を発動しておらず、国連の慣行では日本は完全な対等な立場にある(例:G7のリーダーシップ、平和維持活動への貢献)。

2025年における実質的な無関係性:1954年に設立された日本の自衛隊(JSDF)は、厳格な憲法(第9条)と国際法の制約の下で活動し、防衛と国連が承認した任務(例:イラク、南スーダン)に重点を置いている。2024年に閣議決定された次世代戦闘機の輸出許可といった最近の政策転換は批判を招いている(例:中国はこれらの条項を「死文化」した違反だと指摘)。しかし、これらは修辞的なものであり、具体的な法的異議申し立ては行われていない。

国連における議論において、これらの条項は安全保障理事会改革をめぐる議論など、象徴的な形でのみ発動されている。日本の常任理事国入り(2022年から米国が支持)は、これらの条項の時代錯誤を浮き彫りにしている。

側面

2025年11月時点の状況

日本への影響

法的強制力

なし。第二次世界大戦後、発動されたことはない

自衛隊や同盟(例:日米安全保障条約)への制約はない

国連における改正の取り組み

1995年以降停滞

Grok

石破茂と山本太郎は国連憲章の旧敵国条項を理解している数少ない政治家。

だから有象無象の政治屋共には忌み嫌われる。

本当に戦争を、存立危機事態を回避する気があるのなら、浮足立った武装論などではなく地に足をつけた外交努力こそが必要なんだよpic.twitter.com/sikvjHfi9R https://t.co/12b5lsRLog— kz092@消費税廃止 (@kz09210) November 11, 2025

コメント